端午节是汉族传统节日,时间为农历五月初五。在端午节这天,人们以吃粽子来表示敬祝。

端午节的起源有多种说法,人们熟悉的说法有三种:

第一种较为久远,是认为端午节起源于纪念屈原。说战国时期楚国的爱国诗人屈原被楚怀王流放以后,秦国攻陷郢都,屈原忧愤交加,于公元前278年农历五月五日投了汨罗江,以身报国,后人为敬仰和怀念他,便把他投江这天,定为端午节。现在据学者考证,这是后世好心人附会所造成的。

第二种看法,认为端午是龙的节日。来源于吴越一带人民原来举行图腾祭的节日。随着吴越地区的开发和南北文化交流的进行,端午这个节日的风俗才逐渐传遍全国。

第三种看法,认为端午起源于恶日。这与夏季各类疾病瘟疫孳生为灾有关。因此我们的祖先规定在端午这一天,要插菖蒲烧艾叶、苍术、白芷,捣大蒜,洒雄黄水、饮雄黄酒等习俗,都是重在卫生防疫。

后来又有人提出,有文字可考的端午始源应该是夏至节。因此端午的风俗,大多源自夏至的风俗,也曾有过如夏至祭祀等的活动。唐代韩鄂的《岁华纪丽》开宗明义对端午的第一个解释是:“日叶正阳,时当中夏。”只有在夏至,太阳才可能完全合于正阳的位置。端午又叫天中节的原因也在于此。

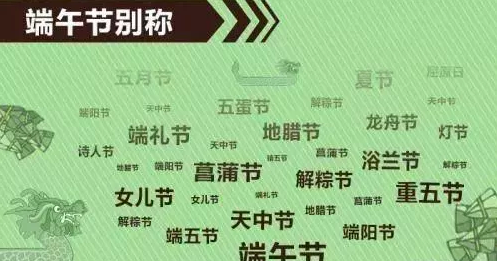

据统计,端午节的名称在我国所有传统节日中叫法最多,达二十多个,堪称节日别名之最。如有端午节、端五节、端阳节、重五节、重午节、天中节、夏节、五月节、菖蒲节、龙舟节、浴兰节、粽子节等等。

1.端阳节

据《荆楚岁时记》载,因仲夏登高,顺阳在上,五月正是仲夏,它的第一个午日正是登高顺阳天气好的日子,故称五月初五为 “端阳节”。

2.重午节

午,属十二地支,农历五月为午月,五、午同音,五、五相重故端午节又名“重午节”或 “重五节”,有些地方也叫“五月节”。

3.天中节

古人认为,五月五日时,太阳重入中天,故称这一天为“天中节”。

4.浴兰节

端午时值仲夏,是皮肤病多发季节,古人以兰草汤沐浴去污为俗。汉代《大戴礼》 云:“午日以兰汤沐浴。”

5.解粽节

古人端午吃粽时,有比较各人解下粽叶的长度,长者为胜的游戏,故又有“解粽节”之称。

6.女儿节

明沈榜《宛署杂记》:“五月女儿节,系端午索,戴艾叶,五毒灵符。宛俗自五月初一至初五日,饰小闺女,尽态极研。出嫁女亦各归宁。因呼为女儿节。”又载:“燕京自五月一日至五日,家家饰小闺女,尽态极妍。已出嫁之女亦归宁簪以榴花,曰女儿节”。

7.菖蒲节

古人认为“重午”是犯禁忌的日子,此时五毒尽出,因此端午风俗多为驱邪避毒,如在门上悬挂菖蒲、艾叶等,故端午节也称 “菖蒲节”。

粽子是中国最早的传统食品之一。每到端午,家家户户包粽子,吃粽子。粽子是端午节的传统必备食品,就像过年吃饺子,元宵节吃元宵,中秋节少不了月饼一样。粽子已经成了端午的食物符号。

一般来说,瑞午节吃粽子的习俗,是到了汉代才形成的。《荆楚岁时记》:“夏至节日食粽。”《风土记》有“谓为角黍,人并以新竹为筒棕”的记载。粽,古称角黍。粽子要用菰叶、箬叶包裹,用水煮熟,吃起来才香。

而在民间,关于粽子的起源则有另一番说法,据说屈原投江以后,江边的人民把米和草叶包成的粽子,投进水里,一方面祭祀他;一方面喂水里的鱼和蛟龙,希望它们吃粽子,而不去伤害屈原的尸体。

每逢端午节,很多地方的人都要到野外去采艾和割蒲,然后整理好悬挂在门上。这天为什么要插艾挂蒲呢?

相传古人在这天插艾挂蒲是为了避邪除者。门上挂的艾被扎得像战马的形状,菖蒲的叶子又很像锋利的长剑。据说这样可以让英雄钟馗骑上战马、拿着长剑,勇敢地去捉拿害人的恶鬼。

但又有人说插艾挂蒲是和采草药防病、治病有关。古时,人们认为五月是“恶月”,农历五月,天气转热,瘟疫开始流行,蛇、蝎、蜈蚣等各种害虫也开始祸害人间。人们从长期的实践积累中认识到,艾和蒲都是良好的草药。菖蒲有镇痛、健胃、祛风、利尿的疗效;艾可以针灸治病,煮水消毒,艾的香味和艾烟还有驱除蚊虫的功效。这样看来,端午节插艾挂蒲,实际上是民间夏令预防疾病的一种良好习惯。

总之,中国传统节日众多,都蕴含着丰富的文化内涵。节日的特殊是由其特定的文化内涵赋予的,通过相对固定的节日食品、民间传说、信仰与仪式活动等内容得以展现。在这些节俗活动中,人们至少可以实现如下几个方面的节日体验:一是追求衣、食、住等物质用度方面的丰裕享受和想象,慰藉自身;二是在精神信仰层面,一方面要谨言慎行,恭祭祖先等神灵,与祖先建立友好关系,另一方面也可以依习俗突破日常约束,放纵心性,歌舞狂欢以娱神娱人;三是增加人际往来,强化亲情友情等“亲密关系”;四是亲近自然,认知自然万物,与自然和谐共存等等。

因为传统节日负载着厚重的民族文化积淀,是历代民众丰富的文化享受和精神财富。通过过节,可以在体验传统中找到身份归属,建立传统与现代甚至与未来的紧密联系。可以说,如今人们对传统节日的愈加重视,是民族文化自觉的体现,也是现代化进程中增强民族文化认同的需要。

(江左吏)

转发0评论24