新甘肃·甘肃农民报记者 何成军

当榆中县车道岭村的农户算清一笔账——屋顶3千瓦光伏板年发电收益2000元,恰好覆盖生物质燃料支出,冬季取暖实现 “零费用” 时,这个黄土高原上的小村庄,正悄然书写着甘肃零碳乡村的生动注脚。

如今,陇原大地上113个清洁能源示范村、73个绿色低碳村庄如珍珠串联,用政策的笔、科技的墨、农户的手,让甘肃的零碳乡村建设,从政策图纸次第走进田间烟火,书写着“降碳富民兴陇”的生动答卷。

政策破局:从“大战略”到“落地策”

甘肃的零碳乡村之路,始于一场资源禀赋与现实困境的碰撞。年均超3000小时的日照铺就光伏画卷,1398.94万吨秸秆潜藏生物质能潜力,果园枝条与圈舍废弃物暗含循环密码——这片横亘黄土高原、青藏高原、内蒙古高原的土地,本是清洁能源的天然宝库。但粗放的用能方式、低效的设备、城乡差距的鸿沟,曾让“零碳”二字显得遥不可及。

破解困局的钥匙,藏在政策的工具箱里。

2020年9月,中国在联合国大会作出“2030碳达峰、2060碳中和”庄严承诺,甘肃第一时间把国家战略“翻译”成省域施工图——省委、省政府连续出台《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》《甘肃省农村能源条例》等一系列纲领性文件,既“掌舵”又“护航”,将“乡村清洁能源建设工程”纳入乡村建设七大行动,连年拨出专项资金精准滴灌。

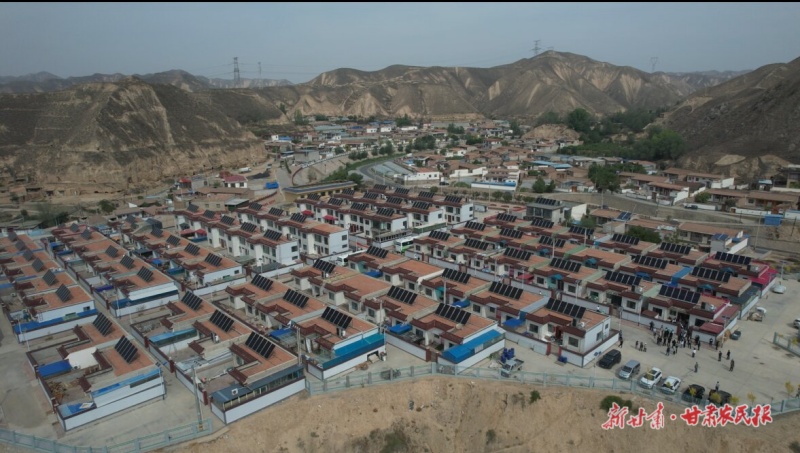

政策的温度,体现在对“差异”的尊重。在河西走廊的金塔县头墩村,“太阳能+生物质+电辅热”的多能互补模式温暖着112 户农房;在陇中榆中县车道岭村,光伏与生物质的“默契配合”让农户冬季取暖不花钱;在陇东环县的田野,曾经焚烧的秸秆经揉搓丝化,变身羊产业的“营养面包”。这种“分致其精”的实践,正是政策落地时“因地制宜”的生动诠释。

金塔县头墩村低碳乡村

环县秸秆饲料化利用企业工人整理草料包

技术扎根:把“碳账本”变“收益单”

“3千瓦光伏板一年能挣2000元,刚好够买生物质燃料,冬天烧炕做饭不花一分钱!”车道岭村农户的话,道出了零碳乡村最朴素的价值。这种“光伏收益覆盖燃料支出”的平衡术,背后是政产学研协同编织的技术网络。

在兰州理工大学的实验室里,光伏光热一体化(PV/T)储电直驱热泵技术被反复打磨,最终在皋兰县下泥湾村落地——82 户示范户的可再生能源利用率从52%跃升至81%,15年可减排二氧化碳 1.4万吨。在甘肃省农村清洁取暖技术实训基地,6名高级工程师与4名高校专家组成的团队,每年为全省培养5000名技术人员,把智能炕、节能炉的操作手册变成农户能听懂的“乡土话”。

皋兰县清洁能源示范村

企业的创新则让“环保”变成看得见的财富。

高台方正节能科技的生物天然气工程,年处理粪污万吨级,拿到国际核证碳汇注册,1.17万吨减排量换来36.92万元真金白银;凉州区南安新型社区的沼气工程,让农户日均花1.4元就告别柴草堆积、烟熏火燎,沼肥还田更让周边葡萄园增产20%。

秸秆的“善变”最具烟火气。在金昌永昌县,饲草加工企业让秸秆在“种植业-养殖业”闭环里催生出18.8亿元产业规模;在庆阳市环县,秸秆既解了羊产业饲料之困,又串联起食用菌栽培、有机小杂粮的绿色链条。2024年,全省秸秆综合利用率达 91.5%,每一根秸秆都在诉说“秸”尽所能、变废为宝的故事。

永昌县秸秆饲料化利用企业

环县规模化养殖合作社

数据见证变迁:每个取暖季,全省113个清洁能源示范村、73个绿色低碳村庄2.1万农户户均节省2000元、减排二氧化碳3.8吨。从“要我减排”到“我要减排”,观念的转变背后,是“降碳”与“富民”的同频共振。

零碳愿景:从“示范点”到“全景图”

从河西走廊到董志塬上,从陇中腹地秦巴山麓,甘肃正以“分致其精”的实践,合成“零碳乡村”的“生态共富”!

“分致其精”是为了“合之见大”。但从“零碳示范村”到“零碳乡村”绝非一蹴而就。

站在下泥湾村,看着实时跳动的发电数据与碳减排量,人们会更理解“零碳乡村”的深层意义——它不仅是清洁能源的替换,更是乡村生产生活方式的重塑。

这场重塑需要时间。当金塔县头墩村将低碳理念融入乡村治理,通渭县李店村用“光伏+金银花”的农光互补模式带动300农户增收,人们看到的不仅是技术的胜利,更是乡村可持续发展能力的提升。正如省农村能源资源服务总站探索的“太阳能+辅助热源分户取暖模式”入选全国十大技术模式,甘肃正在为西北寒旱地区零碳发展提供可复制的样本。

未来的路,其实很清晰:政策持续“供氧”,让资金、人才、技术向乡村流动;科技不断“破题”,AI调度供能、大数据实现多能互补,让零碳乡村更具“未来感”;农户主动“融入”,从技术的接受者变成创新的参与者。当清洁能源普惠万家,当零碳梦想扎根大地,陇原大地的每一寸土地,都将绽放生态与发展共生的光华。

这场始于政策图纸、兴于协同创新、归于田间烟火的零碳革命,正在甘肃书写这样的答案:乡村的绿色转型,从来不是遥不可及的宏大叙事,而是灶台上的清洁火焰,是屋顶上的阳光存折,是农民脸上的幸福笑容……

这,正是“降碳富民兴陇”最生动的注脚!

来源:甘肃农民网

转发0评论0