泥鳅作为一种常见的淡水鱼类,因其营养丰富、适应性强而广受养殖户和消费者的青睐。关于泥鳅的繁殖特性,尤其是其一年内的繁殖次数,是许多养殖者关心的重要问题。结合泥鳅的生物学特性和实际养殖经验,我们可以从以下几个方面深入探讨这一话题。

泥鳅的繁殖生物学基础

泥鳅属于鲤形目鳅科,是一种典型的多次产卵型鱼类。其繁殖能力受水温、光照、营养状况等多种环境因素影响。在自然条件下,泥鳅的性成熟年龄通常为1-2龄,体长达到8-10厘米时即具备繁殖能力。雌性泥鳅的怀卵量与其体型密切相关,一般体长10厘米的个体怀卵量约为3000-5000粒,而体长15厘米以上的个体可达到1万粒以上。

从生理周期来看,泥鳅的卵巢发育呈现明显的季节性变化。春季水温回升至15℃以上时,卵巢进入快速发育期;当水温稳定在20-25℃时达到成熟高峰。值得注意的是,泥鳅的卵母细胞发育不同步,这是其能够多次产卵的重要生理基础。

自然条件下的繁殖特征

在野外环境中,泥鳅的繁殖期主要集中在4-9月,其中5-7月为产卵盛期。根据长江流域的观察数据,野生泥鳅每年通常可繁殖2-3次,每次间隔约30-40天。这种繁殖策略与其栖息环境密切相关:春季水温适宜时开始第一次产卵,随后在夏季条件允许时进行补充产卵,以此提高后代存活率。

产卵行为多发生在雨后或清晨,雌鱼会选择水草丰茂的浅水区产卵。受精卵具有粘性,会附着在水草或其他基质上发育。值得关注的是,自然种群中泥鳅的繁殖成功率受天气波动影响显著,持续干旱或暴雨都可能中断其繁殖周期。

人工养殖条件下的繁殖调控

在人工养殖环境中,通过科学管理可以显著提高泥鳅的繁殖效率。控制水温在22-26℃的适宜范围内,配合人工催产技术(常用绒毛膜促性腺激素或促黄体素释放激素类似物),可使泥鳅的繁殖次数提升至3-5次/年。广东某养殖场的实践表明,采用阶梯式水温调控和营养强化技术,实现了群体年均4.2次的繁殖频率。

具体操作上,养殖者需要注意:

1. 亲本选择:挑选2-3龄、体格健壮的个体,雌雄比按1:1.5配置

2. 营养管理:繁殖前2个月投喂蛋白质含量≥38%的专用饲料

3. 环境模拟:营造水流刺激和水草基质的人工产卵环境

4. 产后护理:及时分离亲鱼与受精卵,避免亲鱼吞食卵粒

影响繁殖频率的关键因素

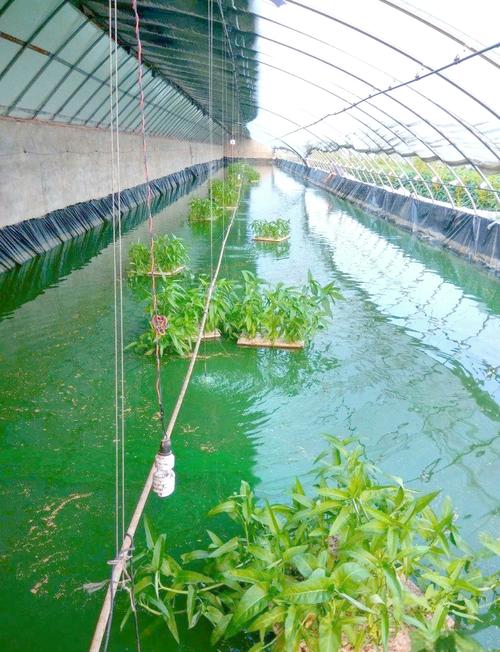

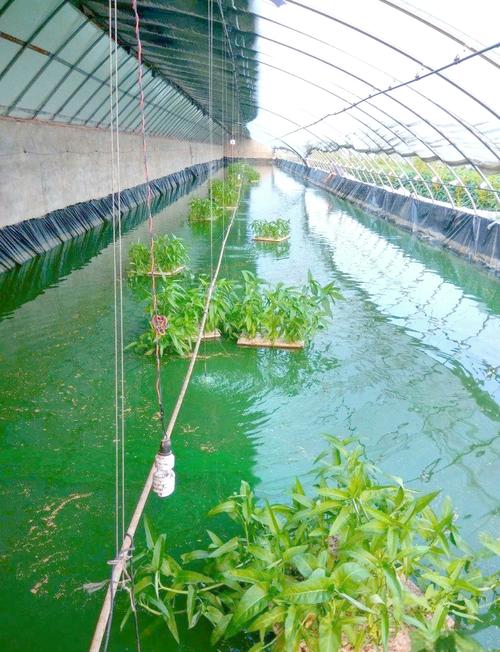

1. 温度调控:实验数据显示,水温维持在24±1℃时,泥鳅的产卵间隔可缩短至25-30天;而低于20℃或高于28℃都会显著延长间隔期。北方地区通过温室大棚可将繁殖季节延长2-3个月。

2. 营养供给:中国水产科学研究院的研究表明,饲料中添加1.5%的鱼油和0.3%的维生素E,能使泥鳅的性腺指数提高18%,有效缩短繁殖间隔。缺乏必需氨基酸(如赖氨酸、蛋氨酸)会导致卵质下降和产卵间隔延长。

3. 光照周期:每日12-14小时的光照时间最利于性腺发育。江苏养殖户采用"渐增光照法",从春季开始每日增加10分钟光照,可使首产时间提前15天左右。

4. 水质管理:溶解氧需保持5mg/L以上,氨氮浓度控制在0.5mg/L以下。定期换水(每周1/3水量)和微生态制剂使用能维持良好水环境。

不同品种的繁殖差异

我国主要养殖的泥鳅品种在繁殖特性上存在明显差异:

- 青鳅(本地种):年繁殖2-3次,单次产卵量3000-8000粒

- 台湾泥鳅:年繁殖4-5次,单次产卵量可达1.5万粒

- 大鳞副泥鳅:年繁殖3-4次,卵径较大(1.2-1.5mm)

- 黄板鳅:年繁殖1-2次,但卵黄营养更丰富

引种时需注意,南方品种在北方养殖时繁殖次数可能减少1-2次,需通过环境调控来适应。

繁殖技术的最新进展

近年来,泥鳅人工繁殖技术取得多项突破:

1. 激素诱导技术:采用DOM+LRH-A2复合制剂,催产率提升至85%以上

2. 人工授精技术:干法授精使受精率达到92%,较自然受精提高30%

3. 早繁技术:通过地热井水调控,实现春节前后产卵,抢占早期苗种市场

4. 全人工饲料培育:专用繁殖饲料可完全替代活饵,降低生产成本

华中农业大学开发的"泥鳅三段式繁殖法",通过精确控制亲本培育、催产时机和苗种培育三个阶段,使单位水体年出苗量提高4倍。

实际养殖中的注意事项

1. 避免近亲繁殖:定期(每2-3代)引入外来亲本,维持遗传多样性

2. 产卵记录:建立详细的繁殖档案,包括日期、水温、产卵量等参数

3. 疾病防控:重点防范水霉病和寄生虫感染,产前可用3%盐水短时浸浴

4. 市场对接:根据苗种需求节奏安排繁殖时间,避免集中上市压价

经济效益分析

以1亩池塘计算:

- 投入:亲本200组约4000元,饲料6000元,水电人工3000元

- 产出:按年繁殖4次,每次获苗50万尾,成活率60%计,可获商品鳅3000公斤

- 收益:当前市场价格24元/公斤,毛收入7.2万元,净利约5.9万元

相比单次繁殖模式,多次繁殖可使单位面积效益提升2-3倍。但需注意,过度追求繁殖次数可能导致亲本损耗加快,一般建议优质亲本使用年限不超过3年。

未来发展趋势

随着育种技术进步,选育高繁殖力品种成为研究方向。中国水产科学研究院淡水中心已培育出"科鳅1号",年繁殖次数稳定在5次以上。此外,工厂化循环水繁殖系统正在推广,可实现全年可控繁殖。基因编辑等生物技术的应用,可能进一步突破泥鳅繁殖的生理限制。

综上所述,泥鳅的年繁殖次数存在较大弹性,从自然状态的2-3次到人工精细管理下的4-5次不等。养殖者应根据自身条件,选择适宜的品种和技术方案,通过科学管理实现繁殖效益最大化。同时需要注意生态平衡,避免盲目追求产量而影响种群质量。随着养殖技术的不断创新,泥鳅繁殖效率还将继续提升,为产业发展提供坚实基础。

泥鳅的繁殖生物学基础

泥鳅属于鲤形目鳅科,是一种典型的多次产卵型鱼类。其繁殖能力受水温、光照、营养状况等多种环境因素影响。在自然条件下,泥鳅的性成熟年龄通常为1-2龄,体长达到8-10厘米时即具备繁殖能力。雌性泥鳅的怀卵量与其体型密切相关,一般体长10厘米的个体怀卵量约为3000-5000粒,而体长15厘米以上的个体可达到1万粒以上。

从生理周期来看,泥鳅的卵巢发育呈现明显的季节性变化。春季水温回升至15℃以上时,卵巢进入快速发育期;当水温稳定在20-25℃时达到成熟高峰。值得注意的是,泥鳅的卵母细胞发育不同步,这是其能够多次产卵的重要生理基础。

自然条件下的繁殖特征

在野外环境中,泥鳅的繁殖期主要集中在4-9月,其中5-7月为产卵盛期。根据长江流域的观察数据,野生泥鳅每年通常可繁殖2-3次,每次间隔约30-40天。这种繁殖策略与其栖息环境密切相关:春季水温适宜时开始第一次产卵,随后在夏季条件允许时进行补充产卵,以此提高后代存活率。

产卵行为多发生在雨后或清晨,雌鱼会选择水草丰茂的浅水区产卵。受精卵具有粘性,会附着在水草或其他基质上发育。值得关注的是,自然种群中泥鳅的繁殖成功率受天气波动影响显著,持续干旱或暴雨都可能中断其繁殖周期。

人工养殖条件下的繁殖调控

在人工养殖环境中,通过科学管理可以显著提高泥鳅的繁殖效率。控制水温在22-26℃的适宜范围内,配合人工催产技术(常用绒毛膜促性腺激素或促黄体素释放激素类似物),可使泥鳅的繁殖次数提升至3-5次/年。广东某养殖场的实践表明,采用阶梯式水温调控和营养强化技术,实现了群体年均4.2次的繁殖频率。

具体操作上,养殖者需要注意:

1. 亲本选择:挑选2-3龄、体格健壮的个体,雌雄比按1:1.5配置

2. 营养管理:繁殖前2个月投喂蛋白质含量≥38%的专用饲料

3. 环境模拟:营造水流刺激和水草基质的人工产卵环境

4. 产后护理:及时分离亲鱼与受精卵,避免亲鱼吞食卵粒

影响繁殖频率的关键因素

1. 温度调控:实验数据显示,水温维持在24±1℃时,泥鳅的产卵间隔可缩短至25-30天;而低于20℃或高于28℃都会显著延长间隔期。北方地区通过温室大棚可将繁殖季节延长2-3个月。

2. 营养供给:中国水产科学研究院的研究表明,饲料中添加1.5%的鱼油和0.3%的维生素E,能使泥鳅的性腺指数提高18%,有效缩短繁殖间隔。缺乏必需氨基酸(如赖氨酸、蛋氨酸)会导致卵质下降和产卵间隔延长。

3. 光照周期:每日12-14小时的光照时间最利于性腺发育。江苏养殖户采用"渐增光照法",从春季开始每日增加10分钟光照,可使首产时间提前15天左右。

4. 水质管理:溶解氧需保持5mg/L以上,氨氮浓度控制在0.5mg/L以下。定期换水(每周1/3水量)和微生态制剂使用能维持良好水环境。

不同品种的繁殖差异

我国主要养殖的泥鳅品种在繁殖特性上存在明显差异:

- 青鳅(本地种):年繁殖2-3次,单次产卵量3000-8000粒

- 台湾泥鳅:年繁殖4-5次,单次产卵量可达1.5万粒

- 大鳞副泥鳅:年繁殖3-4次,卵径较大(1.2-1.5mm)

- 黄板鳅:年繁殖1-2次,但卵黄营养更丰富

引种时需注意,南方品种在北方养殖时繁殖次数可能减少1-2次,需通过环境调控来适应。

繁殖技术的最新进展

近年来,泥鳅人工繁殖技术取得多项突破:

1. 激素诱导技术:采用DOM+LRH-A2复合制剂,催产率提升至85%以上

2. 人工授精技术:干法授精使受精率达到92%,较自然受精提高30%

3. 早繁技术:通过地热井水调控,实现春节前后产卵,抢占早期苗种市场

4. 全人工饲料培育:专用繁殖饲料可完全替代活饵,降低生产成本

华中农业大学开发的"泥鳅三段式繁殖法",通过精确控制亲本培育、催产时机和苗种培育三个阶段,使单位水体年出苗量提高4倍。

实际养殖中的注意事项

1. 避免近亲繁殖:定期(每2-3代)引入外来亲本,维持遗传多样性

2. 产卵记录:建立详细的繁殖档案,包括日期、水温、产卵量等参数

3. 疾病防控:重点防范水霉病和寄生虫感染,产前可用3%盐水短时浸浴

4. 市场对接:根据苗种需求节奏安排繁殖时间,避免集中上市压价

经济效益分析

以1亩池塘计算:

- 投入:亲本200组约4000元,饲料6000元,水电人工3000元

- 产出:按年繁殖4次,每次获苗50万尾,成活率60%计,可获商品鳅3000公斤

- 收益:当前市场价格24元/公斤,毛收入7.2万元,净利约5.9万元

相比单次繁殖模式,多次繁殖可使单位面积效益提升2-3倍。但需注意,过度追求繁殖次数可能导致亲本损耗加快,一般建议优质亲本使用年限不超过3年。

未来发展趋势

随着育种技术进步,选育高繁殖力品种成为研究方向。中国水产科学研究院淡水中心已培育出"科鳅1号",年繁殖次数稳定在5次以上。此外,工厂化循环水繁殖系统正在推广,可实现全年可控繁殖。基因编辑等生物技术的应用,可能进一步突破泥鳅繁殖的生理限制。

综上所述,泥鳅的年繁殖次数存在较大弹性,从自然状态的2-3次到人工精细管理下的4-5次不等。养殖者应根据自身条件,选择适宜的品种和技术方案,通过科学管理实现繁殖效益最大化。同时需要注意生态平衡,避免盲目追求产量而影响种群质量。随着养殖技术的不断创新,泥鳅繁殖效率还将继续提升,为产业发展提供坚实基础。

9

转发0评论33